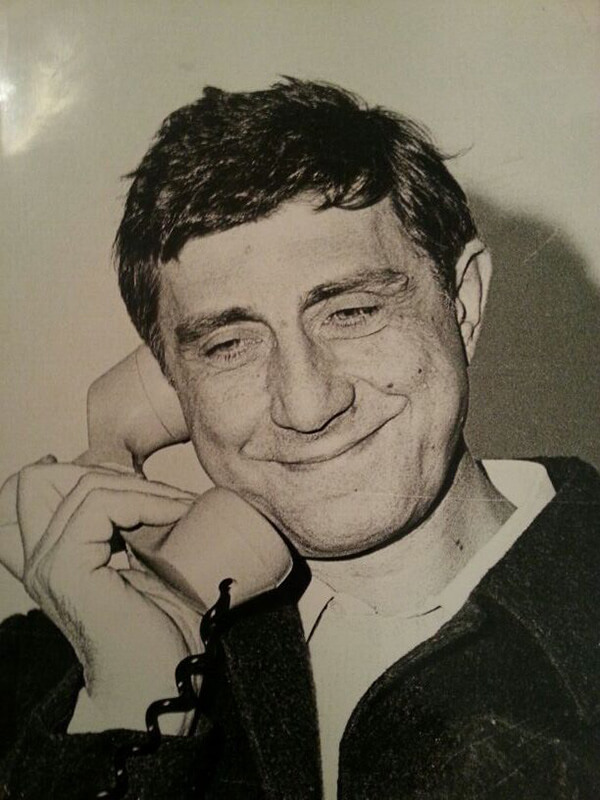

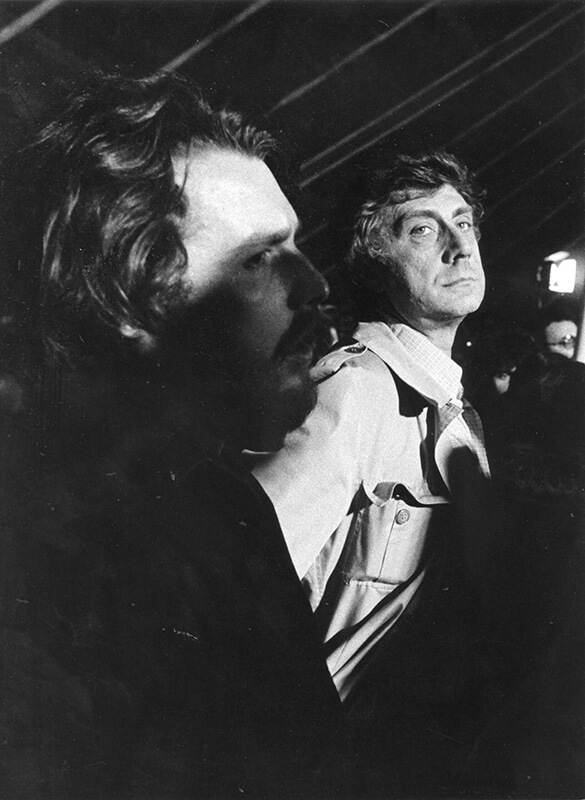

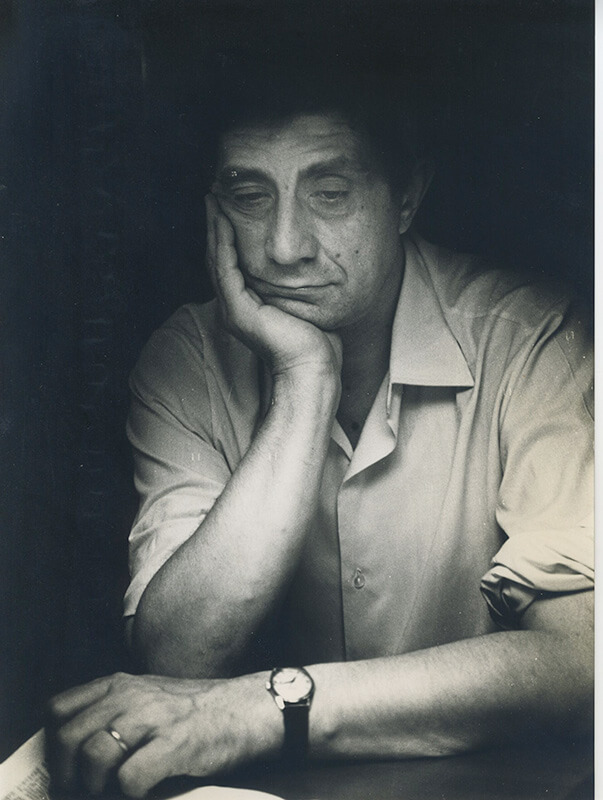

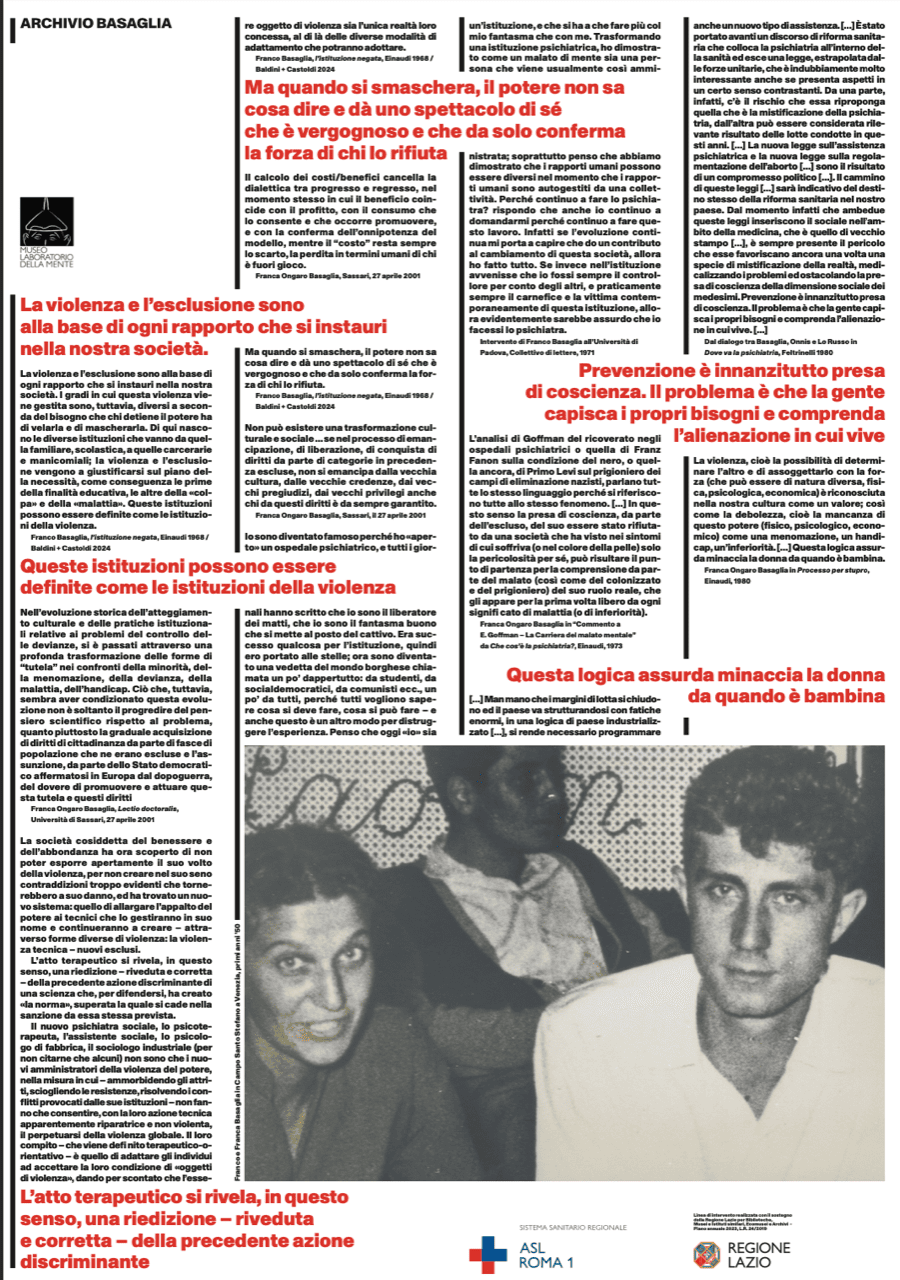

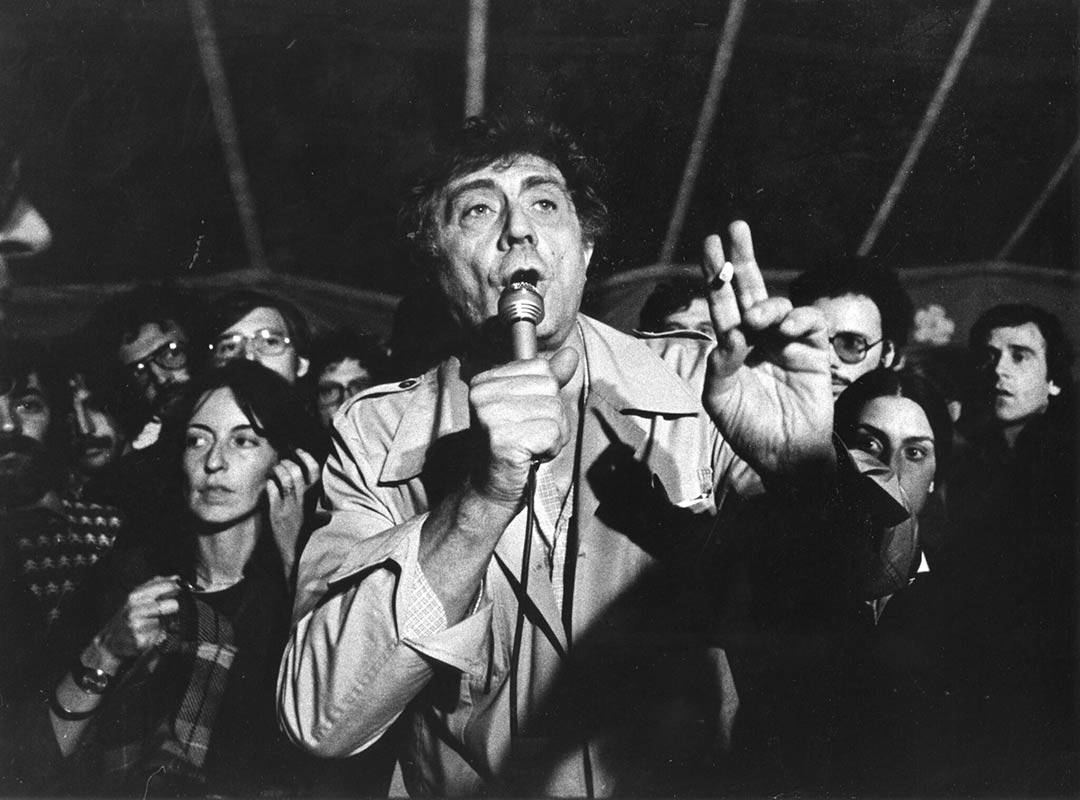

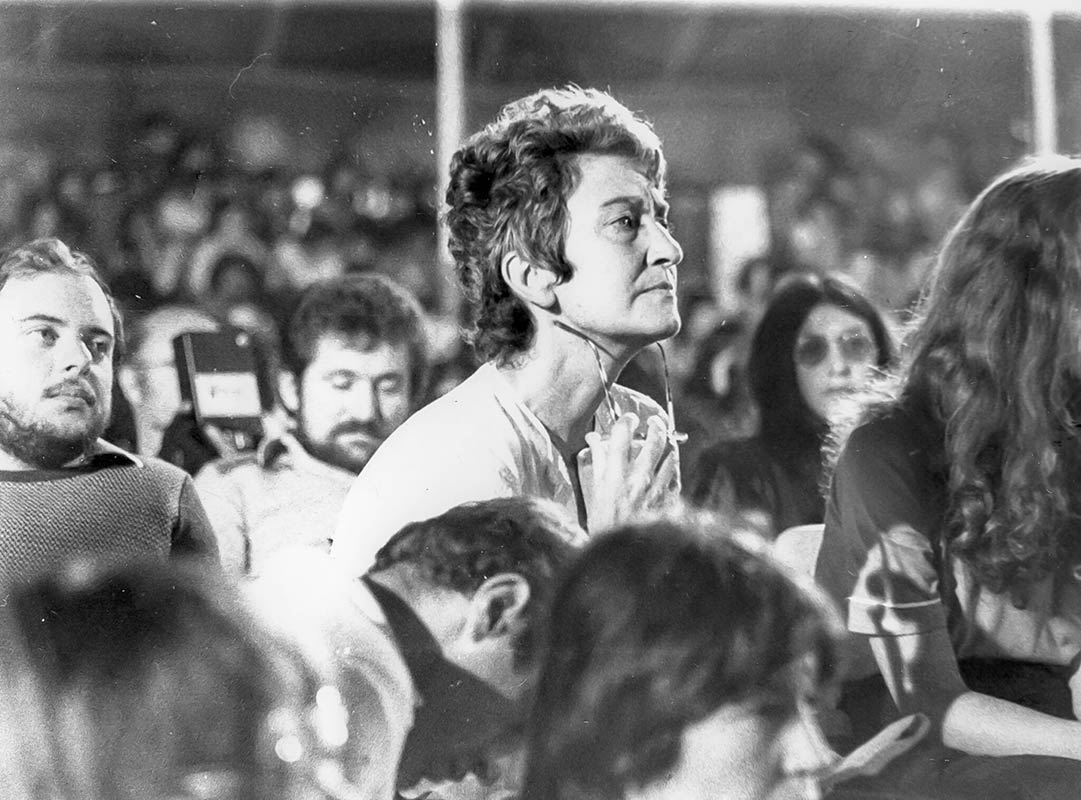

Salute /Malattia – Omaggio a Franca Ongaro Basaglia a 20 anni dalla scomparsa

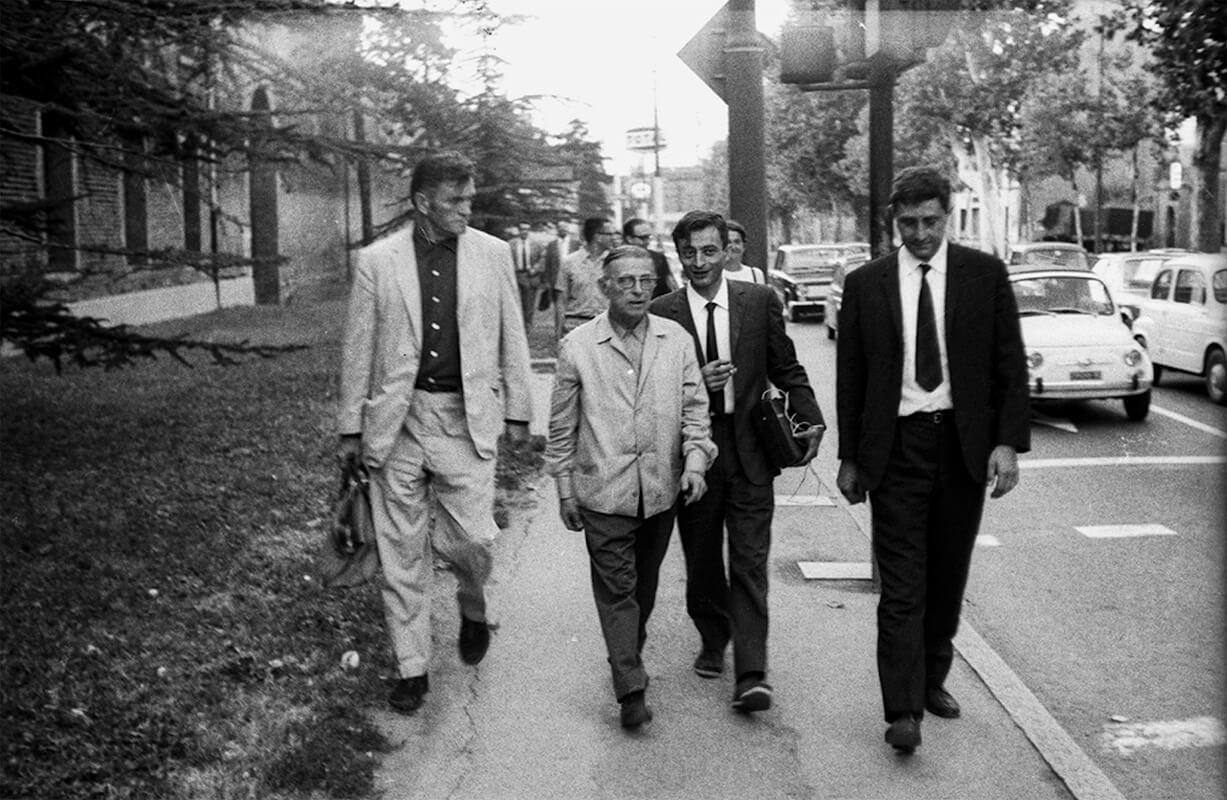

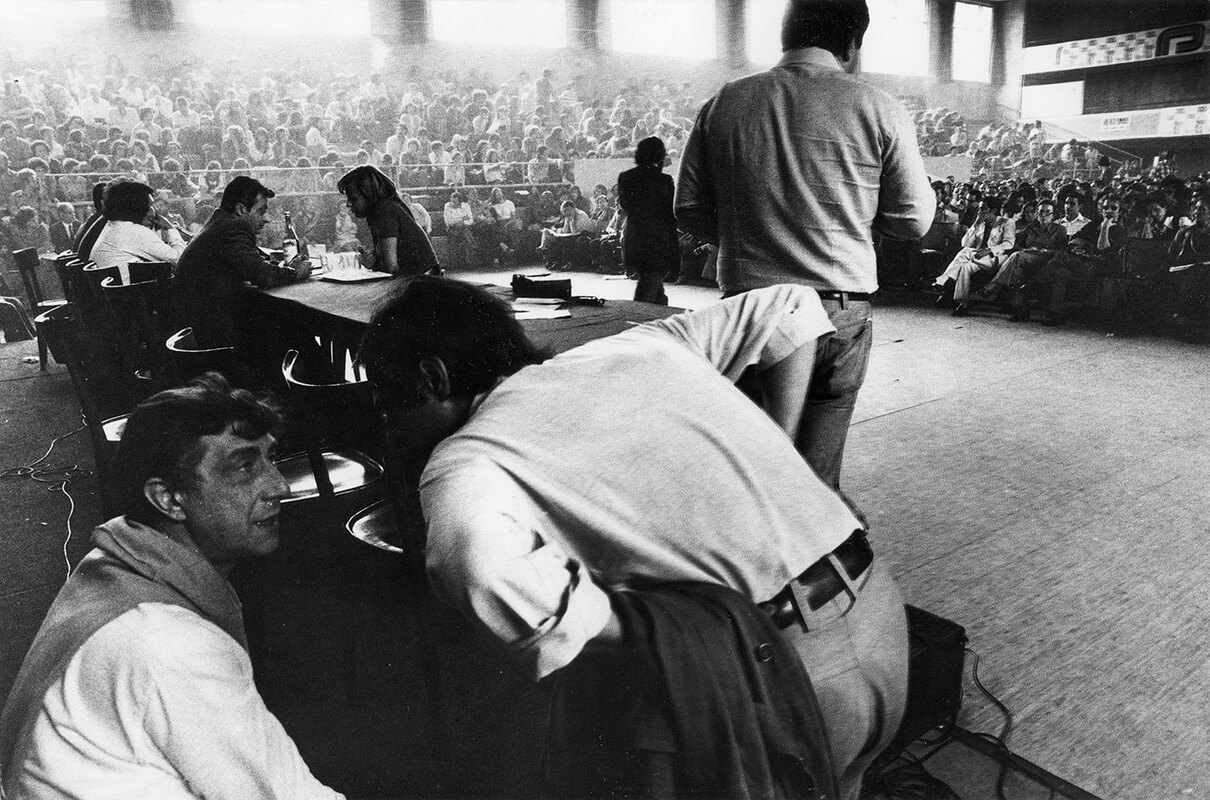

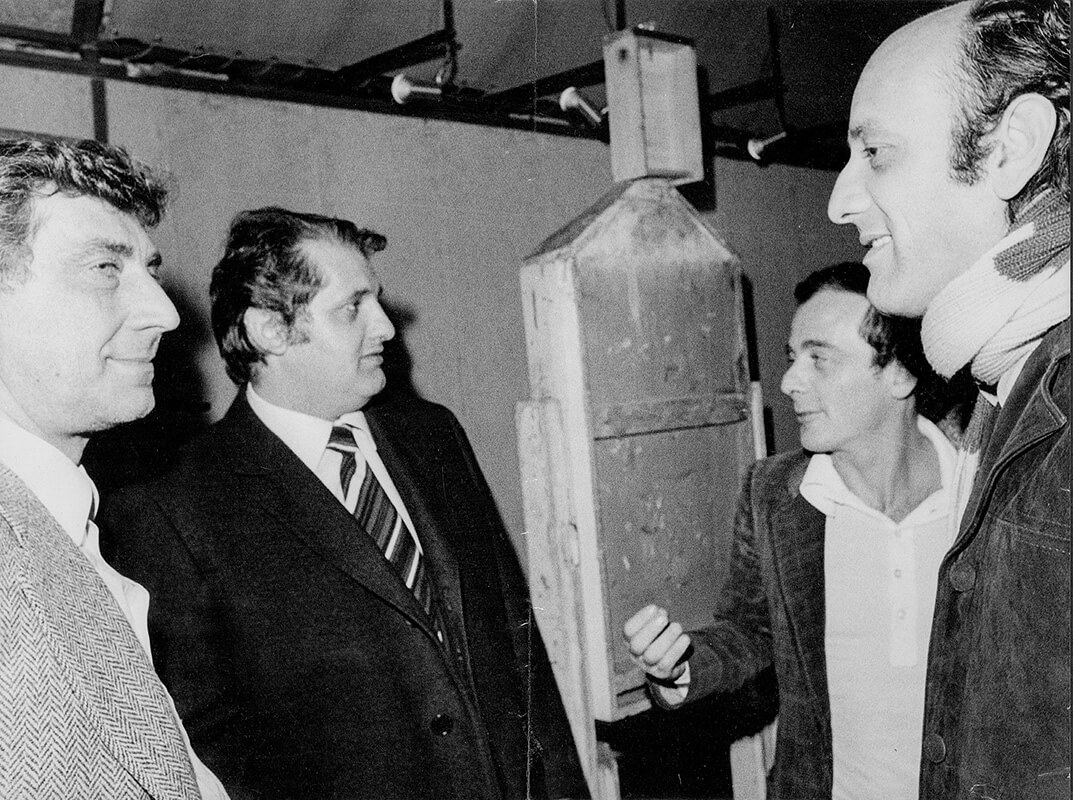

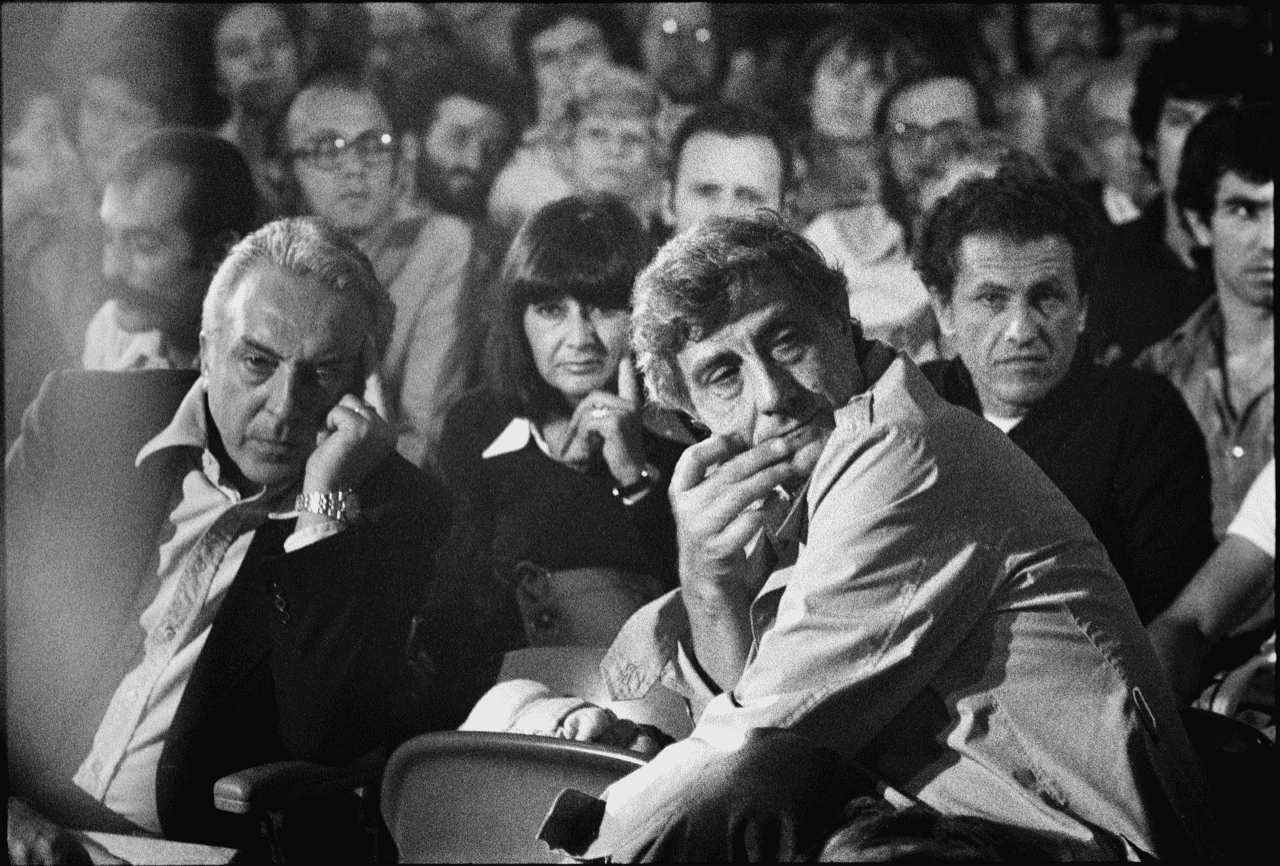

Martedì 22 aprile alle 15.30 presso l’Auditorio M9 di Mestre – Venezia, Festival dei Matti in collaborazione con CGIL – SPI / Venezia e con Coordinamento Donne SPI CGIL Metropolitano Venezia presentano Salute/Malattia un incontro omaggio a vent’anni dalla scomparsa di Franca Ongaro Basaglia.

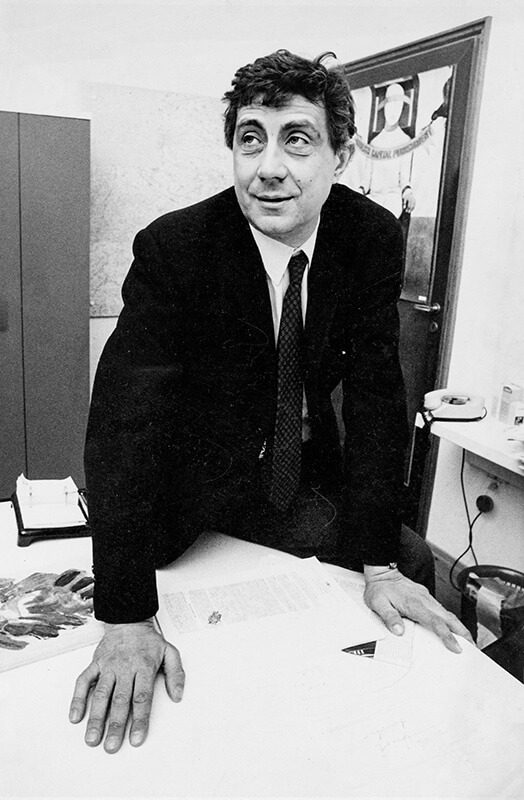

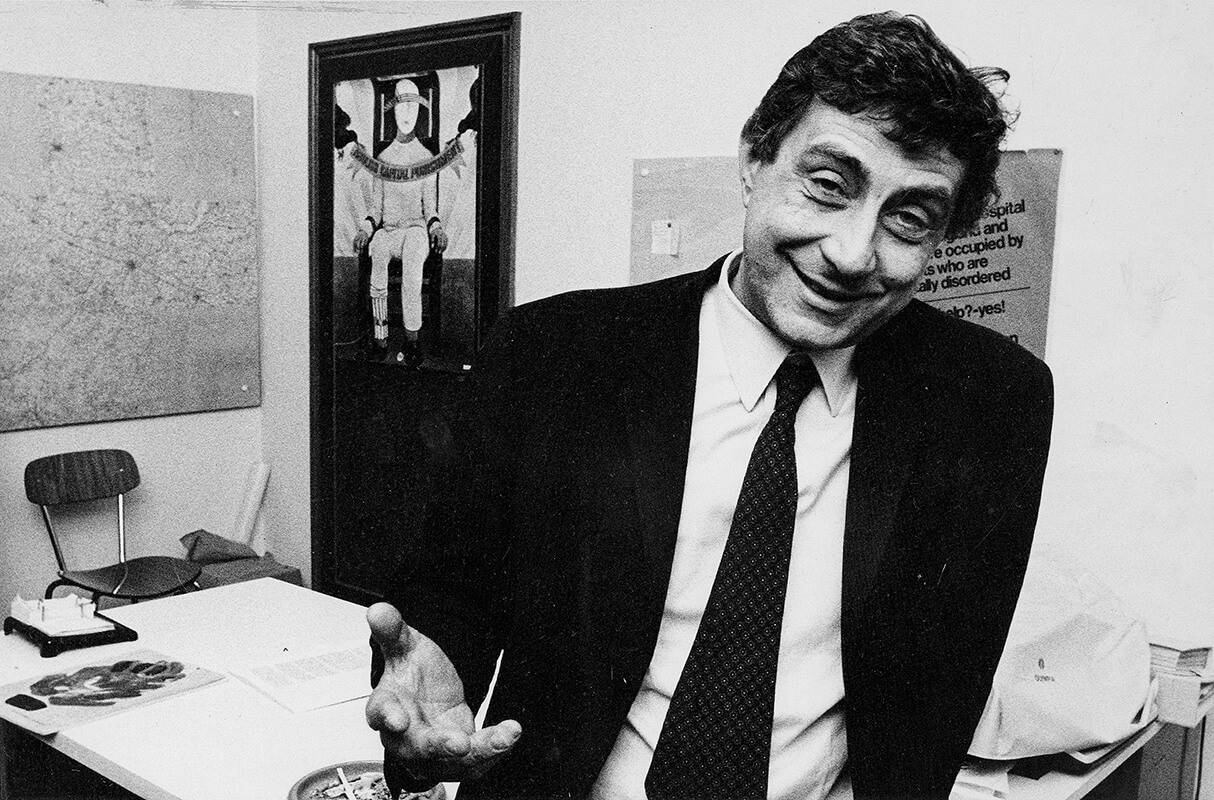

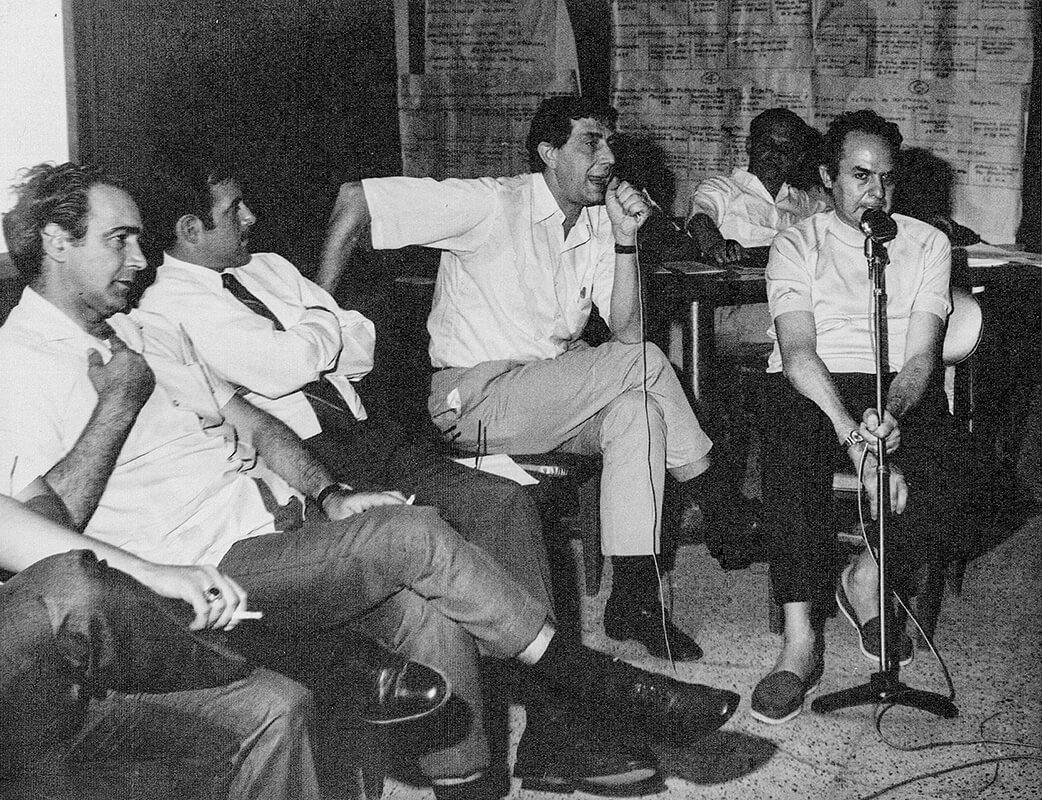

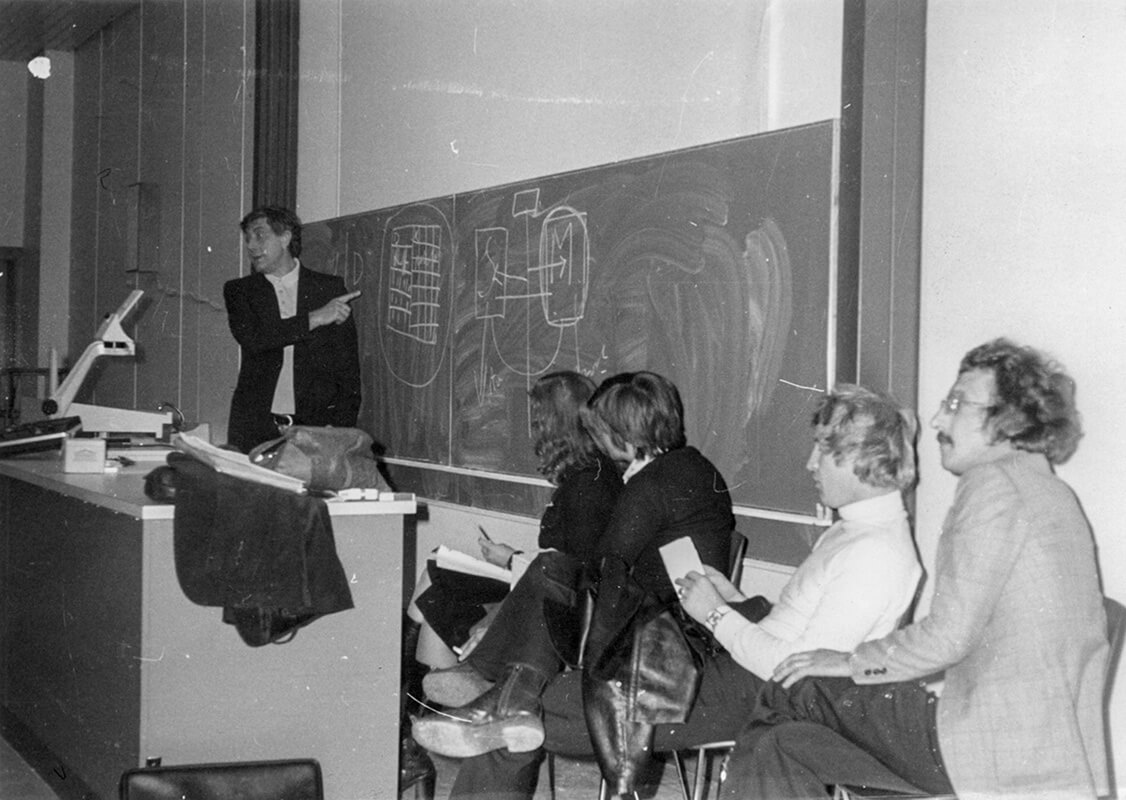

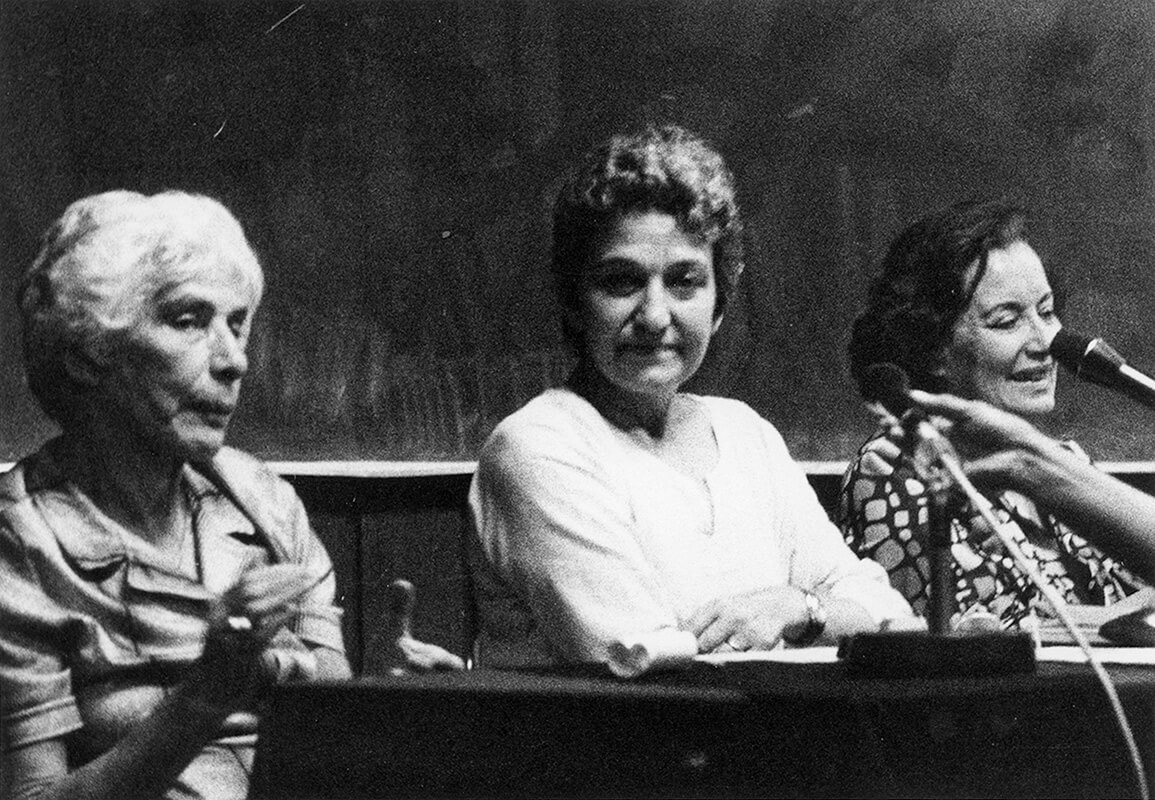

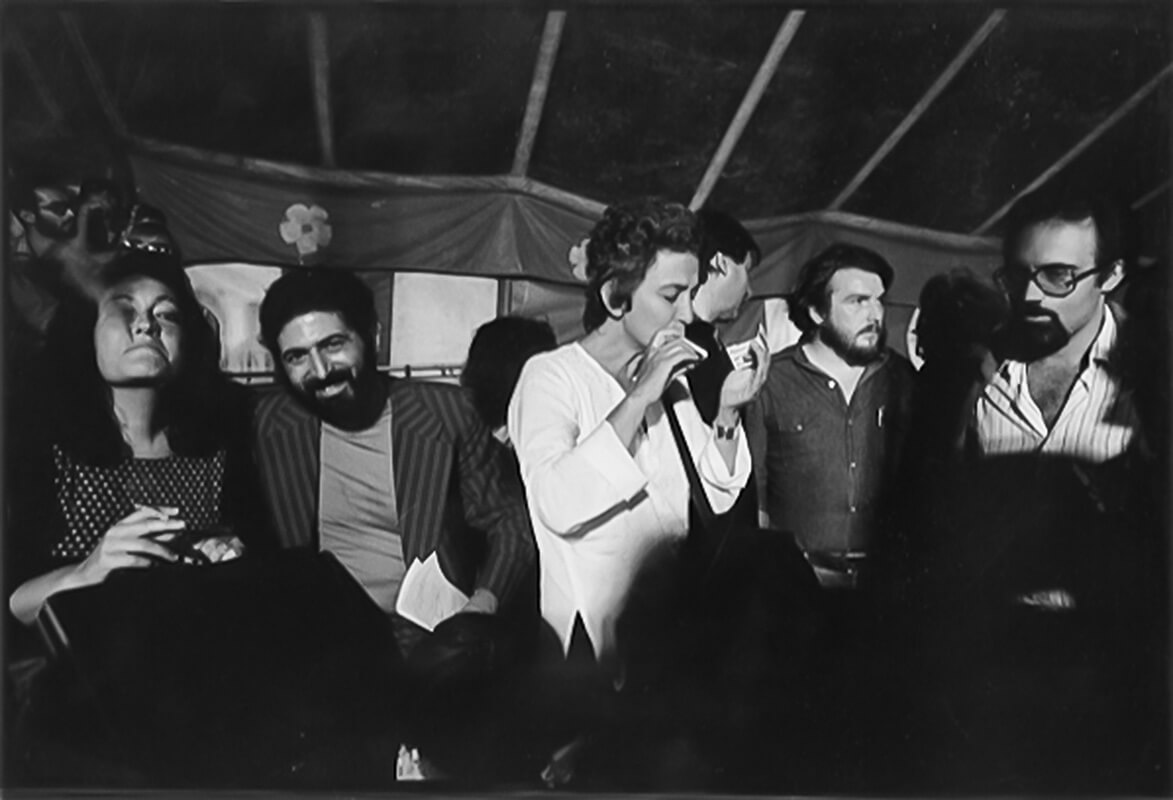

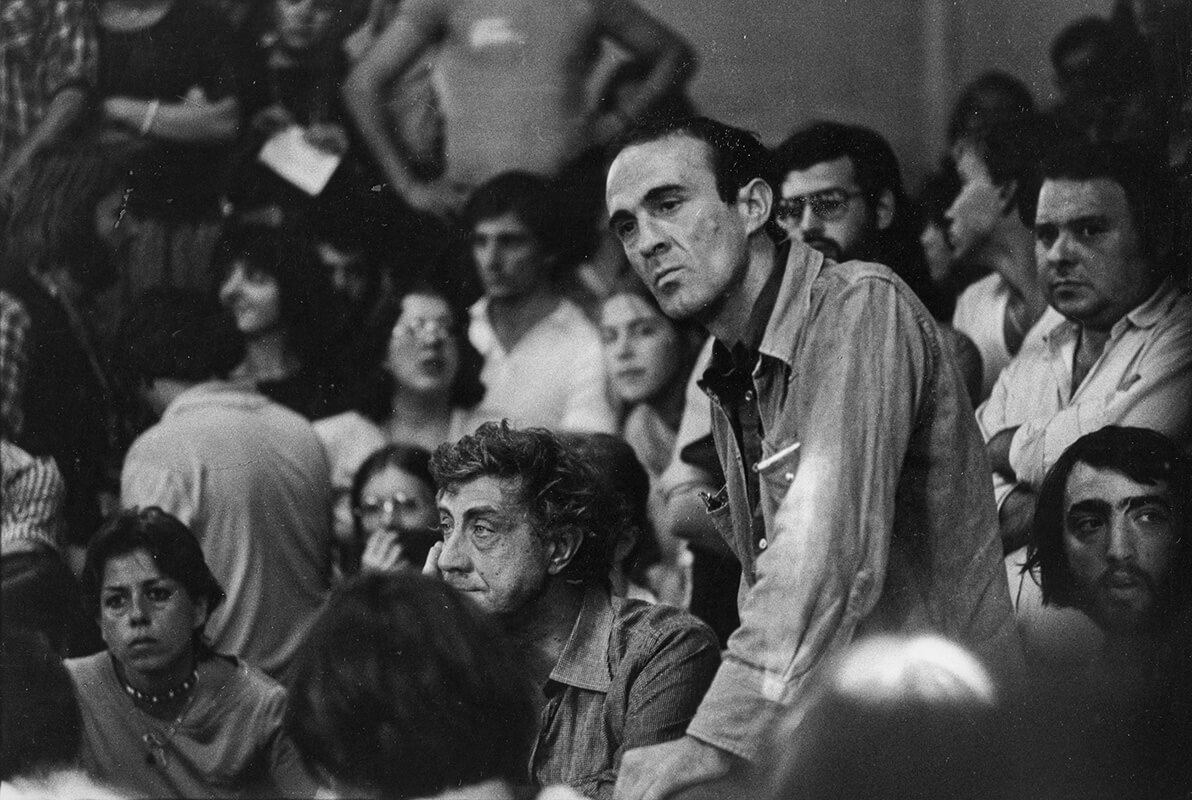

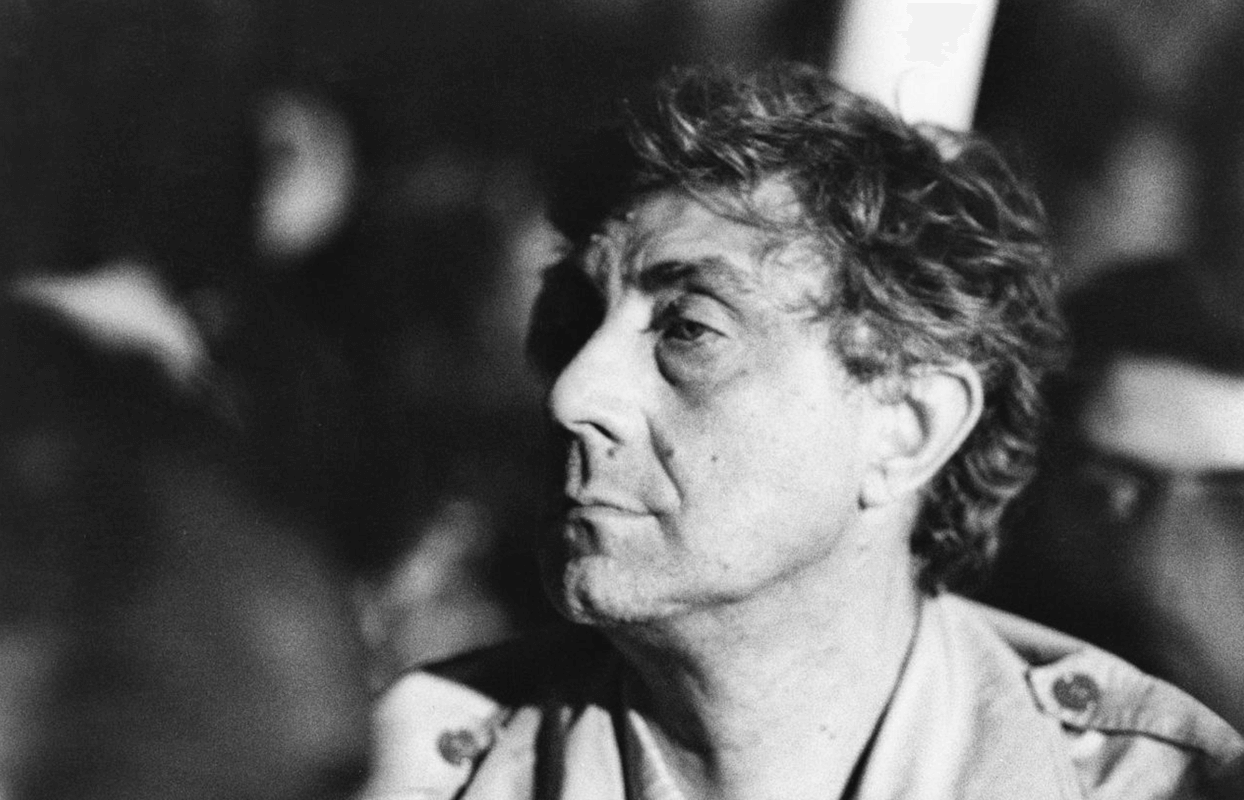

Protagonista di fondamentali battaglie teoriche e pratiche per i diritti civili, ci ha mostrato la trama sotterranea di questioni di norma tenute separate – follia, malattia, invalidazione, espropriazione, corpi, diritti, libertà, soggettività, differenze, legami, appartenenze -, indicandoci come, soltanto a partire da quella trama, sia possibile sottrarsi al determinismo delle “diversità naturali”, e alla loro traduzione culturale e politica in disuguaglianza sociale.

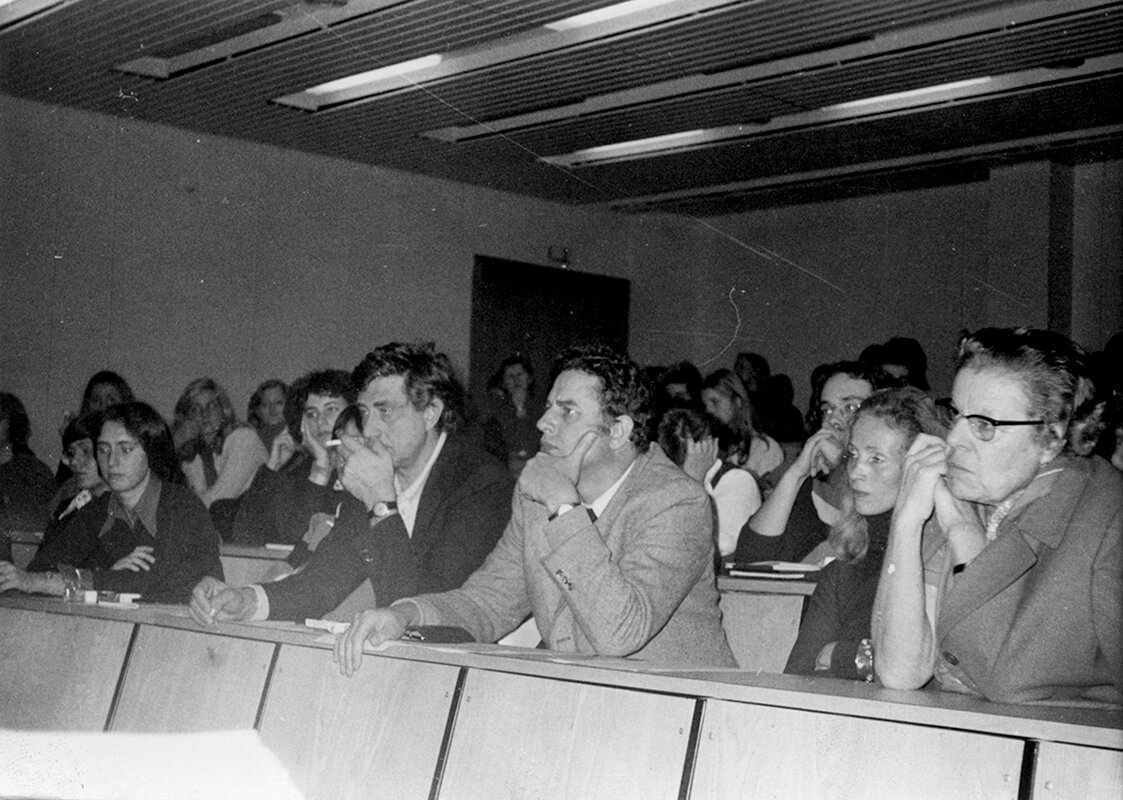

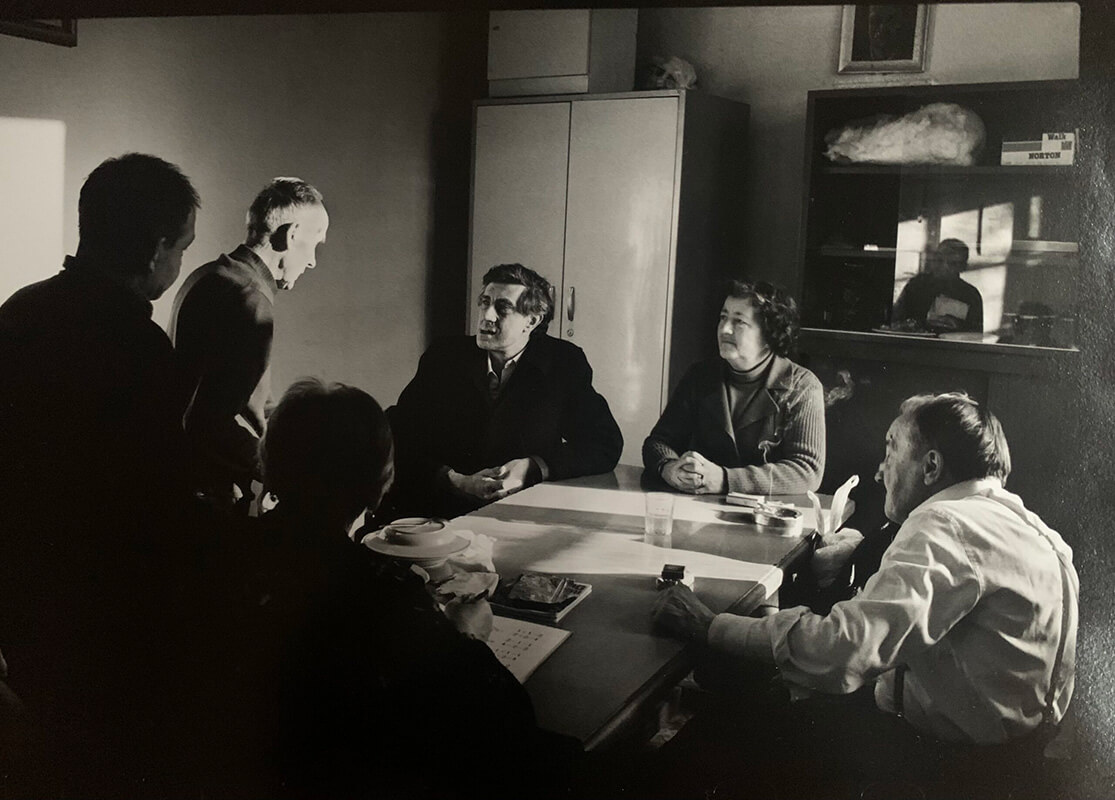

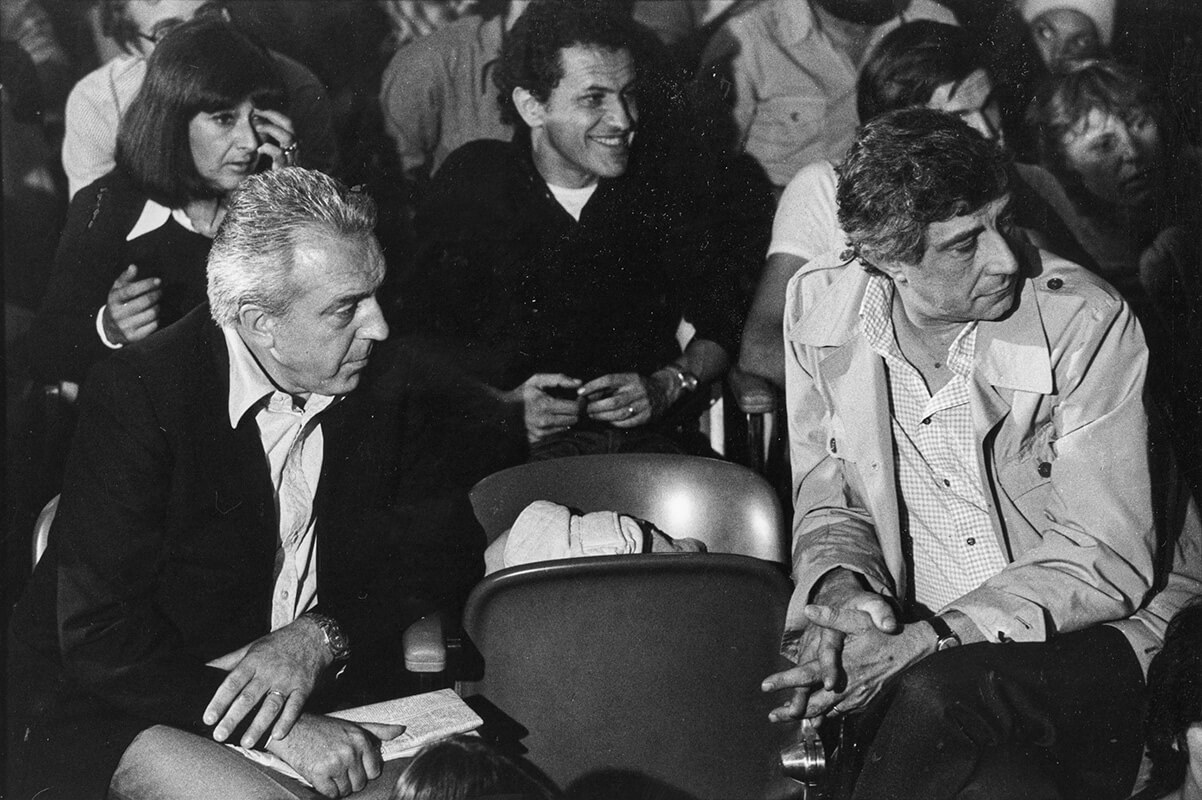

A vent’anni dalla sua scomparsa, l’incontro riattraverserà alcune cruciali riflessioni di Franca Ongaro Basaglia intorno alla contrapposizione salute e malattia, alla medicalizzazione della vita e all’oggettivazione dei corpi quale esito di un processo di rimozione delle contraddizioni che ci abitano. Racconteremo la vitalità di un pensiero ancora troppo poco conosciuto che ha avuto ricadute fondamentali nelle lotte per i diritti delle persone con sofferenza mentale, nella nascita delle associazioni di utenti e familiari, nella partecipazione attiva della cittadinanza tutta in questioni profondamente politiche. Parleremo delle pubblicazioni dei suoi testi e della loro straordinaria attualità.

Interverranno:

Daniele Tronco, Segretario Generale SPI Metropolitano Venezia

Gisella Trincas, Presidente Unasam – Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale

Agnese Baini, Ricercatrice e Comunicatrice della scienza

Anna Poma, Curatrice Festival dei Matti

Silvia Jop, Co-fondatrice Archivio Basaglia

Conclude

Stefano Cecconi, Segreteria SPI CGIL Nazionale

a cura della Lega SPI Mestre, Lega SPI Laguna Nord Est, Lega SPI Mirano, Lega SPI Marghera

AUDITORIUM M9 (Via Pascoli 11, Mestre)